¿Qué es la interculturalidad?

La interculturalidad constituye una respuesta a la demanda reiterada de inclusión de amplios sectores de la población, entre ellos, los pueblos indígenas. La importancia y complejidad de considerar el marco intercultural como esquema general de reconocimiento y tutela de derechos, ha llevado a la confección de documentos normativos internacionales que, al ser signados por el Estado nacional adquieren una calidad vinculante y se incorporan al derecho interno. 13

La interculturalidad es un enfoque político y conceptual que deriva del reconocimiento nacional e internacional de los derechos de los pueblos indígenas y constituye una respuesta a su demanda de igualdad basada en el respeto y atención a la diferencia. Este enfoque ha quedado establecido en la legislación nacional a partir de un complejo proceso de articulación con los derechos humanos.

Su implementación exige un posicionamiento metodológico y conceptual que considere el diálogo entre culturas como un objetivo a alcanzar; es decir, como un proceso en construcción cuyos alcances y resultados varían de acuerdo a contextos y coyunturas específicas.

En el ámbito de la impartición de justicia, este enfoque subraya la importancia de la diversidad y la identidad como elementos que deben ser tomados en cuenta para garantizar el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad y autonomía. Actualmente se utiliza también de manera combinada con variables socioeconómicas para dar cuenta de las complejidades sociales de nuestro tiempo.

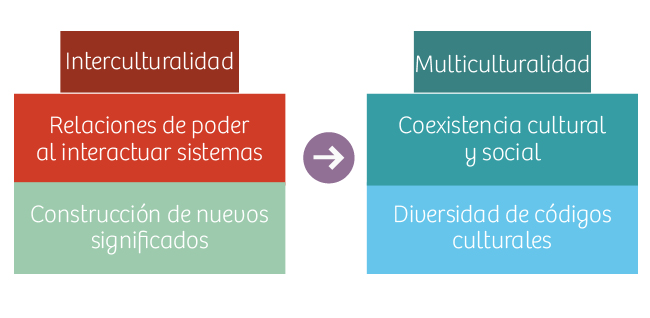

Por lo anterior, la perspectiva de interculturalidad se define como un método de análisis que facilita el estudio de las relaciones de poder y subordinación entre personas que forman parte de distintas culturas, y la demanda de derechos y denuncia de las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social, como sucede en México. La finalidad de esta perspectiva es garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y autonomía de las personas, pueblos y comunidades indígenas.

Este enfoque propone que la identidad de grupo se conforma por múltiples identidades específicas, que deben considerarse como factores de riqueza e insumos para el disfrute pleno de derechos. Con respecto a los pueblos indígenas, el mismo “… alude a un pueblo o comunidad que comparte una cultura, una historia, un territorio y determinadas costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad que se manifiesta por medio de un determinado comportamiento, sus formas de habla, cosmovisión, vestimenta, organización social e instituciones, incluso, su espiritualidad y folclore.”. 14

Los intercambios económicos, las relaciones coloniales y la convivencia en espacios próximos generan automáticamente relaciones interculturales que afectan el acceso de personas y colectivos a la justicia, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, la interculturalidad propone la convivencia entre personas de distintas culturas y pretende, entre otras cosas, desmontar el etnocentrismo (tendencia emocional en la que se concibe la cultura propia como criterio exclusivo para interpetar otras culturas) y las fronteras identitarias. 15

Se trata de un concepto relativamente nuevo. Surgió de forma simultánea en distintos contextos con objetivos particulares, como puede observarse en el siguiente imágen de caracterización, realizado con base en los aportes de la doctora en antropología social, Maya Lorena Pérez Ruíz:

Como se observa, la vertiente anglosajona considera la interculturalidad como una utopía de respeto y diálogo para la construcción de nuevas sociedades nacionales; mientras la latinoamericana propone la construcción de un proyecto plurinacional, intercultural y poscolonial que reconozca que el Estado no es neutro y que existe una disputa por la memoria histórica. Esta última corriente plantea que la nueva sociedad debe ser plurinacional -y permitir la autodeterminación de varias naciones dentro del estado- e intercultural, con la construcción de una cultura compartida. Desde esta perspectiva la interculturalidad exige generar políticas y medidas de acción afirmativa; establecer el reconocimiento de derechos colectivos e individuales; plantear un constitucionalismo intercultural basado en el reconocimiento de las diferencias; y consolidar una democracia intercultural con acciones afirmativas y con formas occidentales e indígenas de participación.

En suma, el enfoque latinoamericano de interculturalidad en el que se basan las demandas de los pueblos indígenas en México y los marcos legales de reconocimiento de sus derechos, cuestiona los fundamentos monoculturales, monolinguísticos y políticos de los Estados nacionales (en ámbitos tan relevantes como la educación, la salud, el desarrollo y, desde luego, la justicia), al igual que la subordinación de los pueblos indígenas; y sobre esa base crítica, propone formas alternativas de desarrollo bajo diferentes proyectos.

Multiculturalidad e interculturalidad: conceptos y diferencias

La multiculturalidad es un hecho social que se caracteriza por la presencia en una misma sociedad, de varios grupos con diferentes códigos culturales (jurídicos, políticos, religiosos, de producción, etc.). 17 Se trata de un fenómeno que trae consigo enorme riqueza para una nación en cuanto a perspectivas de vida, pero también requiere de procesos de diálogo entre culturas, que garanticen una convivencia social igualitaria y autónoma en términos del ejercicio de derechos, sin que una expresión cultural domine, asimile o excluya a las otras. 18 El multiculturalismo, por su parte, es la adhesión de una persona a esta forma de ver la realidad: la aceptación de la coexistencia de muchas culturas.

Ante este hecho social existen diversas respuestas jurídicas, es decir, hay distintas maneras de tratar y atender el fenómeno de la multiculturalidad desde el Derecho; por ejemplo: una de las consecuencias de la colonización y posteriormente del movimiento independentista que tuvo lugar en nuestro país durante el siglo XIX fue la eliminación o asimilación de los pueblos y comunidades indígenas, en pro de la afirmación de una cultura única “mestiza” homogénea y dominante, que tuvo un impacto en la subsistencia de la identidad indígena. Esas reacciones ante la multiculturalidad se reflejan en los contenidos normativos y las instituciones políticas.

Históricamente han existido ciertas respuestas jurídicas que se han dado al fenómeno de la multiculturalidad . Ayúdenos a ordenarlas a continuación..

Respuestas jurídicas a la multiculturalidad 19

Instrucciones: deslice lo textos de la columna derecha hacia arriba o abajo según corresponda su acomodo. Sabrá que lo ha hecho correctamente cuando desaparezcan las cruces rojas.

- Eliminación

- Asimilación

- Segregación

- Interculturalidad

- El grupo social dominante exige a quienes pertenecen a otras manifestaciones culturales que abandonen sus propias costumbres y acepten la cultura hegemónica. Esto es visible en los procesos de “castellanización” de personas indígenas del siglo XX, a través del sistema educativo en México.

- Se niega toda posibilidad de que existan grupos culturales diversos al dominante, se autorizan políticas de exterminio racial, como sucede en los Estados totalitarios.

- La interculturalidad propone un diálogo entre culturas, a partir del reconocimiento y la validación de las características, significados y contenidos que son propios del sistema normativo de cada una de ellas.

- La cultura dominante institucionaliza pequeños espacios en donde se “autoriza” que los grupos culturales diversos practiquen su propia identidad, pero sólo en las relaciones que se establecen al interior de las comunidades. Las culturas “minoritarias” se convierten sólo en parte del folklore nacional y no se les reconoce como manifestaciones culturales que deban ser reconocidas o respetadas. Un ejemplo de esto es la existencia en algunos países de “reservas” en las cuales se destina a vivir a las poblaciones originarias, bajo el argumento de que se les está “protegiendo”.

El enfoque de derechos humanos, que pretende garantizar la igualdad a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias, cuestiona las respuestas jurídicas de segregación, asimilación y eliminación ante el fenómeno de la multiculturalidad y sugiere la perspectiva de interculturalidad (diálogo entre culturas), para lograr la interacción entre sistemas normativos plurales, por ejemplo: los que son propios del Estado y los que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.

El concepto de interculturalidad implica… la relación entre grupos sociales y culturas; las relaciones de poder entre grupos históricamente subordinados y hegemónicos; el reconocimiento de la diferencia colonial, o sea, la necesidad de valorar la diversidad como… apuesta dialógica transformadora, que impacte al modelo de Estado unitario y a la democracia.” 20

La interculturalidad, como perspectiva o método de análisis parte del proceso de interacción entre el sistema normativo indígena y el del Estado, por medio del cual, ambos crean o modifican su estructura normativa para adecuarse y llegar a acuerdos. 21

En un contexto multicultural como el de México, la perspectiva intercultural o de interculturalidad requiere que la autoridad que resuelve un conflicto tenga la capacidad de conocer y comprender información sobre las prácticas y costumbres indígenas, desde el propio contexto en el que surgen y con asistencia de una o un profesional en el campo antropológico.22 A esto se denomina “desplazamiento epistemológico”, pues la o el juez se “mueve” (desplaza) de los significados de su cultura (episteme-conocimiento) para conocer los de una cultura distinta y comprender los hechos desde ahí.

Como consecuencia de lo anterior, en el ámbito jurisdiccional, se abre la posibilidad de crear y proponer nuevos criterios de interpretación de una o varias conductas, rompiendo con los conceptos tradicionales o generalmente aceptados 23 y dando paso al replanteamiento de sus significados; esto es, en términos prácticos, reconocer y validar la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas: establecer un diálogo jurídico entre culturas.

La perspectiva intercultural exige un cambio en el terreno epistemológico jurídico para detener el proceso de invisibilización de los pueblos y comunidades indígenas, de sus sistemas normativos y sus derechos; una racionalidad capaz de reconstruir.

El enfoque intercultural es una perspectiva necesaria en el quehacer de la justicia pues, como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), nuestro país es diverso, multicultural y pluri-étnico. La diferencia o diversidad cultural entre grupos humanos implica la co-existencia de códigos de conducta, valores colectivos y normas sociales de comportamiento diferenciados, los cuales, a la postre, fundamentan sus sistemas normativos.

Diversidad y desigualdad

De igual forma es necesario precisar conceptualmente cuál es la diferencia entre diversidad y desigualdad, pues ello influye en los procesos de impartición de justicia:, de clic en las estañas del fichero para ver la información:

El reconocimiento de la diversidad cultural en las sociedades actuales exige el respeto hacia las diferentes cosmovisiones, normas internas de convivencia, proyectos de desarrollo y valores particulares que forman parte de los derechos humanos de los individuos, así como de los derechos del colectivo que se reconocen, en este caso, a los pueblos y comunidades indígenas.

Por ejemplo: El pueblo Yaqui (Sonora) se integra de ocho pueblos tradicionales, cada uno constituye una unidad política, militar, religiosa y ritual. En su interior, existen cinco grupos que conforman la organización político-religiosa, compuesta por un grupo de autoridades civiles que se complementa por la representación del Consejo de Ancianos, a través del Pueblo Mayor.24 Su existencia no presume desigualdad, sino diversidad cultural, ya que su cultura es distinta a la cultura de la sociedad nacional y a otras culturas indígenas en el país, y todas deben ser igualmente valoradas y respetadas.

La desigualdad por su parte, deriva de las condiciones estructurales o culturales y del menor valor que se les atribuye.

En el caso citado sobre el pueblo Yaqui, la desigualdad puede surgir si la autoridad del Estado desconoce su forma de organización y no otorga valor alguno a las decisiones normativas que se toman en la comunidad, a partir de un criterio subjetivo, por ejemplo: determinar en una resolución que las decisiones del “Consejo de Ancianos” de la comunidad no pueden ser válidas, porque la edad avanzada de algunos de sus integrantes permite dudar sobre “sus facultades mentales”. 25

En el ámbito de la impartición de justicia, el análisis de caso desde una perspectiva intercultural supone el reconocimiento de la diversidad (diferencias) y combate las desigualdades, determinando cómo puede explicarse una conducta y/o una norma jurídica en el contexto cultural en el que surge.

A medida que la o el juzgador incorpore esta perspectiva en su actividad, es posible que advierta algunas tensiones y contradicciones entre los intereses de grupo de cada cultura, así como entre los derechos individuales de algunas personas y los derechos colectivos de sus propios grupos. 26 En cualquier caso, aquellas tensiones, de acuerdo a este enfoque, pueden ser conciliadas a partir del diálogo entre culturas, teniendo como marco de actuación el respeto a los derechos humanos de la persona.

La interculturalidad como perspectiva de análisis, permite identificar cómo se vinculan las prácticas culturales con las disposiciones normativas e instituciones que regulan la vida al interior de los pueblos y comunidades indígenas, tal es el caso de los sistemas de cargos y las fiestas religiosas.

La religiosidad y las fiestas en los pueblos originarios son una manera de refrendar su identidad, así como de asignar funciones sociales a hombres y mujeres a partir de su pertenencia al colectivo. Estas celebraciones se organizan con base en la distribución de actividades del “sistema de cargos”.

Aunque existen algunas variantes entre las comunidades, la “forma típica del sistema de cargos” conforme a lo que analiza el antropólogo Leif Korsbaek, se puede describir en los siguientes términos:

“… puede ilustrarse como una institución en forma de pirámide donde participan todos los miembros varones de una comunidad o pueblo. La base de la institución está conformada por muchos cargos, y en la medida que se asciende el número de los mismos disminuye. Los cargos iniciales otorgan escaso prestigio, mientras que los que están en la cúspide de la estructura son los de mayor reconocimiento. Cuando el individuo alcanza la mayoría de edad, la participación en los cargos es obligatoria, sin distinción de parentesco, dinero o edad; quienes eluden este deber pueden ser perseguidos, encarcelados o desterrados.” 27

Conforme a esta explicación, los sistemas de cargos son un medio para ejercer tanto derechos (civiles, familiares, políticos, etc.), como poder político al interior de las comunidades indígenas; existen consecuencias jurídicas por no participar de ellos, ya que a diferencia de lo que sucede en otras culturas, los cargos no son un privilegio sino una responsabilidad que se asume para beneficio del grupo.

Se trata de una institución que está permeada por funciones de género, pues como señala el texto citado y el que a continuación se refiere, la participación no es paritaria, a pesar de que en algunas comunidades como los pueblos Rarámuri, tanto hombres como mujeres tengan posibilidad por usos y costumbres, de acceder a este sistema:

“… el sistema de cargos, a través de los mecanísmos institucionales que lo proyectan, trata efectivamente de componer escenarios caracterizados por poner en interacción al mayor número de miembros de cada comunidad y reforzar las relaciones entre ellos; por hacerlo con la mayor frecuencia posible; y por asegurar que cada miembro tenga posibilidades – no necesariamente parejas- de ocupar los diferentes roles que se ponen en juego. …” 28

Otros nombres que reciben estos sistemas son: “… -“el sistema de fiestas”, “el sistema de vara”, “el sistema de escalafón”, “la jerarquía político religiosa”,…”. 29 Su establecimiento original data del periodo precolombino, mismo que tuvo diversos cambios a partir de la época de la Colonia, como la integración de elementos del culto católico. No obstante lo anterior, al día de hoy los sistemas de cargos en pueblos y comunidades indígenas siguen siendo una estructura de organización socio-política que determina la forma de vida del grupo, así como la jerarquía de sus integrantes. 30

Cada pueblo o comunidad indígena tiene una cosmovisión y tradiciones propias, incluso varían dependiendo del papel que hombres y mujeres tienen en la comunidad; 31 por esta razón, no existe una regla en cuanto al tipo de actividades y responsabilidad jurídica que se tiene al asumir un cargo, aunque, sí es factible advertir algunas similitudes como las que se mostrarán cuando de clic en cada uno de los números siguientes32:

Las actividades u oficios se turnan entre quienes integran la comunidad; son funciones que tienen y otorgan una jerarquía cívico-religiosa a quien las desempeña, generalmente hombres.

El cargo se asume por un periodo corto de tiempo, aunque son varios los cargos que se cubren durante toda la vida, desde la juventud hasta la edad adulta en la que las personas adultas mayores con reconocida autoridad y prestigio toman cargos superiores. 33

Quienes asumen el cargo no reciben pago alguno, por el contrario, comúnmente aquel implica invertir tiempo y dinero. Esta podría ser una de las razones por las cuales las personas con menos recursos en la comunidad, -por ejemplo las mujeres-, prefieran no pugnar por asumir un cargo, aún con la pérdida de poder político que ello significa.

La compensación que puede tener un cargo es el “prestigio” que adquiere la persona dentro de la comunidad. Después de asumirlo la persona se considera como “principal”.

Se toman en cuenta las diferencias de edad para la asignación de cargos. 34

En algunos casos se permite la participación de las mujeres en el acceso a los cargos, siempre que puedan cumplir con las obligaciones que ello implica. 35

Este sistema además de dar prestigio y reconocimiento a quienes ocupan un cargo, también les concede el derecho de participar en las asambleas comunitarias, o los consejos de ancianos, máximas autoridades al interior de los pueblos originarios.

Las relaciones de poder en las comunidades indígenas establecidas con base en el servicio y/o sistemas de cargo, son relevantes desde la perspectiva intercultural, dado que a partir de la posibilidad de participar en éstos –para hombres y mujeres-, se define el ejercicio de derechos civiles y políticos, y en consecuencia, también el ejercicio pleno de otros derechos.

ACTIVIDAD. FORO DE DISCUSIÓN

Le invitamos a realizar una reflexión grupal en torno a las visiones estereotipadas respecto a la población indígena vigentes en nuestro país y sobre nuestra posición personal respecto a éstas.

Por favor diríjase a sección de actividades de la unidad 1 y ubique el Foro de discusión “La percepción de los pueblos indígenas en el México contemporáneo”.