Desigualdad material y estructural

Una condición específica de los pueblos y comunidades indígenas que afecta las relaciones sociales dentro y fuera de la comunidad, deriva de la desigualdad que afrontan en términos materiales y estructurales.

�

La desigualdad tiene un componente vinculado a la situación económica de las personas, al tipo de trabajo que realizan y a los bienes que poseen, aspectos en los que las estadísticas permiten visibilizar la situación de pobreza y marginalidad de las personas, pueblos y comunidades indígenas, con una potencial discriminación por razones de condición social.

�

De acuerdo a los resultados del estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Pobreza en México 2012, para ese año se contabilizaron 53.3 millones de personas en México, en “situación de pobreza”. Esto constituye el 45.5% de la población total del país, localizada mayormente en municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, en donde también se encuentra gran parte de la población indígena.

Respecto a pueblos y comunidades indígenas, el 72.3% de su población se encuentra en situación de pobreza y en pobreza extrema. Esta condición conforme a los datos aportados por el CONEVAL, implica dos cosas: ingresos por debajo de la línea de bienestar (incapacidad para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria) y al menos una carencia social (rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, no contar con seguridad social, no tener vivienda o bien tener una que no cubra requisitos básicos para su habitabilidad, no tener acceso a servicios, o tener una alimentación deficiente).

La pobreza se asocia culturalmente a la condición socio-económica de las personas. Se trata de un factor material que por sí mismo produce y reproduce desigualdad y se convierte en una categoría sospechosa que es motivo de discriminación ya que a partir de la misma, la sociedad asigna indebidamente un lugar o posición específica a las personas.

La desigualdad por condición socio-económica tiene un impacto en el acceso a la justicia para las personas indígenas, pues aun cuando se garantice la gratuidad de un proceso, existen circunstancias asociadas al mismo que implican tener recursos económicos, por ejemplo:

- El traslado hacia las sedes de los Tribunales para llevar a cabo todos los trámites

- Pago por servicios jurídicos

- Costo de copias del expediente

- Acceso a internet en caso de que se quiera y pueda dar seguimiento al expediente por ese medio

- Pérdida de un día –o más- de trabajo para poder atender el asunto y, en la mayoría de los casos, del salario o ganancia de ese día (tomando en consideración el tipo de trabajo que realizan algunas de las mujeres indígenas)

- En el caso de las personas que ejercen roles de cuidado, un costo no necesariamente económico, es que no tienen con quién dejar, por ejemplo, a sus hijas e hijos. Tampoco la infraestructura vinculada al acceso a la justicia resuelve este problema

México es una sociedad profundamente desigual, en la que pese a los esfuerzos realizados, la brecha entre personas pobres y ricas no sólo no se ha cerrado, sino que se ha ampliado recientemente al aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza. Esta problemática debe ser atendida por el sistema de justicia del Estado, a fin de compensar las desventajas que genera la condición de pobreza para algunas personas, como las indígenas, en los procesos de impartición de justicia.

Desde el punto de vista de la perspectiva de género las relaciones sociales de las personas indígenas también se organizan con base en funciones de género. Éstas como se indicó en la unidad previa, se organizan conforme a una división del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad de la casa y la familia; se sustenta también en sistemas de valores que establecen la dualidad, complementariedad, comunalidad y/o el equilibrio de las relaciones humanas, pese a que no siempre incluyan explícitamente los derechos de las mujeres.

Aunque las tareas o funciones de género varían dependiendo de las culturas en las que se originan, en gran parte de éstas –los pueblos y comunidades indígenas no son la excepción-, las características y funciones que llevan a cabo las mujeres, reciben menor valor o reconocimiento respecto de las que realizan los hombres.

Conforme a los datos del informe de CONEVAL: Pobreza y Género en México. Hacia un Sistema de Indicadores, las mujeres se encuentran en mayor desigualdad respecto de los hombres en ámbitos de desarrollo como la educación o el mercado laboral:

“En general, las brechas en el rezago educativo de jefes y jefas de hogar tienden a favorecer a los varones. Esta carencia se presenta de manera intensa en las jefas de hogar de 45 a 64 años de edad, y es aún más evidente entre las jefas en situación de pobreza. Se trata entonces de mujeres pobres, en una etapa madura del curso de vida y con tasas bajas de participación laboral, que dirigen hogares en los que podrían presumirse condiciones importantes de vulnerabilidad.” 8

“La participación laboral masculina es superior a la femenina en todos los grupos de edad, se trate de población pobre o no pobre. Sin embargo, destaca que la condición de pobreza modifica las diferencias en las tasas de participación de hombres y mujeres, siendo superiores las brechas en el caso de la población pobre y, particularmente entre las personas más jóvenes (16 a 44 años). Es decir, en circunstancias de precariedad y en la etapa del curso de vida de mayor productividad, las mujeres pobres tienden a insertarse en el mercado de trabajo en mucha menor medida que los hombres pobres, e incluso, que las mujeres no pobres.” 9

“En general, son más las mujeres que participan en el mercado laboral sin recibir pago, que los hombres. Tanto la edad como la condición de pobreza son factores que inciden en este fenómeno: son más las mujeres trabajadoras pobres que no reciben remuneración y las brechas crecen notablemente en los grupos de población adulta mayor" 10

Esta situación coloca a las mujeres en una condición de desventaja que se advierte en un ciclo de dependencia económica, limitando su desarrollo:

- Las mujeres indígenas tienen menos oportunidades de acceder y concluir estudios en la educación formal, -en comparación incluso con los hombres indígenas-, esto disminuye su posibilidad de acceder a ocupaciones en las que generen sus propios ingresos o bien, se ven orilladas a desempeñar actividades por las que perciben poco dinero. A esto se suma que las capacidades y conocimientos tradicionales son subvalorados (en términos económicos y sociales) en comparación con aquellos trabajos “técnicos” que realizan personas con “estudios”.

- Al tener escasos o nulos recursos, las posibilidades de que adquieran propiedades o bienes propios a lo largo de sus vidas es muy baja –sin olvidar los obstáculos jurídicos para ello-.

- Sin acceso a recursos propios, ni posibilidad ni medios para generarlos por sí mismas, las mujeres indígenas se ven sometidas a relaciones de dependencia económica respecto a quienes llevar los ingresos a sus hogares y las comunidades, por lo general, los hombres. Además, es a las mujeres a quienes se les otorgan los roles de cuidado, mismos que no son remunerados y que además les impide/dificulta realizar otro tipo de labores.

En el caso de las mujeres indígenas hay una desventaja acrecentada, por lo general, su “… carga laboral se concentra en formas de empleo inestables, de poco estatus y de bajos ingresos, (y) la pobreza afecta a los hogares indígenas de manera desproporcionada y dentro de estos hogares, el efecto entre las mujeres indígenas y los niños, cobra mayor relevancia. 11

El acceso de las mujeres a mejores oportunidades de desarrollo y, desde luego, el acceso a la justicia, también se ven afectados por las condiciones de desigualdad que enfrentan las comunidades y pueblos a los que pertenecen; así como de aquellas que derivan de su condición de género. A este problema se agrega otro factor: la violencia basada en las diferencias de género. Las mujeres indígenas al interior y fuera de sus comunidades, al igual que las mujeres no indígenas, están expuestas a distintos tipos de violencia por razones de género lo que incrementa su condición de vulnerabilidad y favorece las relaciones asimétricas de poder.

A continuación se presenta un infográfico elaborado con base en los datos que aporta el Programa PROIGUALDAD 2013-2018 12, respecto a la violencia de la que son víctimas las mujeres en el país:

- La información disponible señala que de cada 10 delitos sexuales, 8 ocurren contra mujeres.

- En México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.

- A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos e hijas, o matarlas (violencia emocional).

- A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica).

- Un 13.5% de mujeres han sido golpeadas, amarradas, pateadas, o agredidas con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.

- En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual.

- El delito de trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La comercialización implícita revela la cosificación de la que son sujetas las víctimas. Ante la ausencia de estadísticas nacionales sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% son mujeres y niñas.

- Sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.

El contexto de violencia contra las mujeres, es por sí un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Si además se toman en cuenta las diferencias culturales, la autoridad jurisdiccional podrá advertir que en ocasiones, el acceso a la justicia se vuelve infranqueable para quien proviene de un sistema cultural distinto a aquel en el que han sido diseñadas las instituciones de impartición de justicia del Estado.

Esto sin olvidar otros factores de desigualdad como los que ya se han mencionado, que afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. De esto dio cuenta la CIDH en el caso de Valentina Rosendo Cantú contra México, una mujer indígena que después de haber sido violada por militares, no recibió justicia por parte del Estado. 13

“82. […] En el presente caso la violación sexual constituyó una forma de violencia contra la mujer y, en consecuencia, una forma extrema de discriminación agravada por su condición de niña e indígena en situación de pobreza, “lo que implicó que fuera víctima de una intersección de discriminaciones”.”

Los pueblos y las mujeres indígenas han construido herramientas conceptuales y metodológicas para explicar cómo les afecta la violencia y qué elementos deben ser considerados dentro de su contexto cultural específico para combatirla. Un ejemplo es el Informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas: informe “Mairin Iwanka Raya. Mujeres indígenas confrontan la violencia” 14, elaborado en el año 2006 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

Las autoras señalan que la definición de violencia adoptada en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 1993) no contempla que la construcción de género entre mujeres indígenas se asocia a espacios y funciones culturalmente determinados, que pueden ocasionar formas particulares de abuso y sufrimiento; además tampoco incluye la identidad colectiva.

Citan una situación concreta: tradicionalmente, las mujeres indígenas se dedican a “… preparar los alimentos, recoger agua y preservar el extenso conocimiento de plantas y animales locales. Estas prácticas no solo son económicas y científicas, sino que son también prácticas espirituales. (…) Las prácticas de las Mujeres Indígenas que preservan la salud pública, la economía y la ecología son también consideradas sagradas e integrales a la identidad cultural. Por ejemplo, los pueblos Mayas consideran al maíz un regalo de los dioses y creen que las personas están hechas de maíz. Para los Mayas en Oaxaca (México), el maíz indígena cultivado por las mujeres se encuentra actualmente bajo la amenaza de contaminación por las variedades de maíz genéticamente modificado importadas desde los Estados Unidos. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo que contaminan o que por otro lado, dañan los recursos naturales, son experimentados como un tipo de violencia espiritual por parte de las Mujeres Indígenas, quienes son tradicionalmente las responsables de la administración y mantenimiento de dichos recursos en sus comunidades.” 15 Este tipo de violencia no está estrictamente reconocida en los instrumentos nacionales ni internacionales.

- Ante estas circunstancias, desde un enfoque intercultural y de género, el Informe aporta nuevos elementos a la definición del derecho a una vida libre de violencia, que incorpora las formas en que la salud, el estatus social y la supervivencia cultural de las mujeres indígenas, se ve amenazada por prácticas que afectan negativamente a la tierra y sus recursos, incluyendo, además, categorías como violencia espiritual en la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las prácticas espirituales indígenas.

Estas definiciones y nuevos intentos por presentar conceptos y enfoques que incorporen la complejidad de las diversas realidades de las mujeres indígenas, forman parte de las construcciones interculturales que han permitido cuestionar y redefinir críticamente algunos criterios bajo los que se aplican los derechos humanos de las personas y las comunidades indígenas, y es en esa medida, que son relevantes para el acceso a la justicia de las mujeres de los pueblos indígenas.

Este conjunto de condiciones del contexto deben ser considerados por la o el juzgador, con el fin de analizar y evaluar el caso a partir de las condiciones de desigualdad que hay entre las partes; así como, valorar los posibles obstáculos que enfrentan las personas indígenas para acceder a la justicia.

Le invitamos a revisar el informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas: informe “Mairin Iwanka Raya. Mujeres indígenas confrontan la violencia”, elaborado en el año 2006 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). Informe Mairin Iwanka.

Discriminación en el acceso a la justicia hacia personas, pueblos y comunidades indígenas�

En el estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2006, se hizo una primera incursión sobre la mirada que la sociedad nacional tiene respecto de la población indígena. Dichas percepciones están atravesadas por prejuicios que sin duda, afectan el acceso a la justicia de hombres y mujeres indígenas.

Con base en la información recabada, se tiene la percepción de que la diferencia cultural en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, es motivo de pobreza y atraso. Esta situación es estructural, se debe a una historia de cinco siglos de dominación, despojo y exclusión; así como a la falta de acceso a derechos. A pesar de las condiciones adversas, los pueblos y personas indígenas han logrado preservar su cultura general, así como determinados elementos de identidad, como la lengua y los sistemas normativos internos, que mantienen y dan cohesión a sus colectivos.

Por lo anterior es incorrecto considerar que dichos pueblos solo enfrentan problemas de pobreza, la falta de acceso al ejercicio diverso de sus derechos (por ejemplo, a una educación con pertinencia cultural, que es determinante para la sobrevivencia cultural de los pueblos indígenas y fundamental para las mujeres) así como la falta de medios y vías de comunicación que mantienen en el aislamiento a más del 50% de la población indígena en el país, dificultando su acceso a fuentes de ingreso, mercados laborales, servicios diversos y a la justicia, son expresiones de la marginación y la falta de integración al desarrollo nacional.

La discriminación directa o indirecta hacia pueblos y comunidades indígenas, se da en distintos espacios, pueden ser públicos o privados; en el ámbito de la impartición de justicia que es público, se advierte este fenómeno en dos niveles:

Discriminación Institucional: se refleja en el maltrato que hombres y mujeres indígenas reciben en los órganos que se encargan de administrar justicia, cuando a partir de cuestiones raciales, económicas, educativas, lingüísticas o de cualquier tipo, se les considera como personas inferiores, no merecedoras de los servicios o de una atención de calidad que debería tomar en cuenta aquellas diferencias. También se expresa en una aplicación sesgada de las normas respecto al disfrute y reconocimiento de los derechos de los pueblos y personas indígenas, cuando no se consideran los factores de género e interculturalidad en la resolución de un conflicto.

Discriminación interpersonal, se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión, tanto por parte de la población no indígena, como en relaciones institucionales de los organismos del Estado. Un ejemplo de esta forma de discriminación es el rechazo o burla que reciben mujeres, niñas y niños, cuando usan su traje tradicional en lugares públicos o en las escuelas.

Tanto la discriminación institucional como interpersonal, se deben en buena medida a cuestiones estructurales, pues se basan en los prejuicios que han marcado la historia de los países, la cultura y las mentalidades hacia las personas indígenas.

�

La riqueza cultural preservada por los pueblos indígenas es un legado nacional y es por ello, que estas poblaciones señalan que el Estado y la sociedad mexicanos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, con las personas originarias del país que exige, en materia de administración de justicia, incorporar los elementos necesarios para que sus formas propias de justicia se respeten como estrategia de salvaguarda de sus derechos; al igual que el respeto del derecho de los pueblos indígenas a regirse internamente con base en sus propios sistemas normativos.

Para abordar la problemática de las comunidades y pueblos indígenas en el acceso a la justicia, una dificultad es la poca información estadística actualizada y precisa sobre el estado que guarda el ejercicio de este derecho. Prueba de esto es que el único ámbito a nivel federal, en donde se cuenta con algún registro sobre estos procesos corresponde al área penal. Veamos algunos datos: �

�

- Conforme a datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para julio del año 2012 a nivel nacional, se tenían registradas 8,530 personas indígenas en reclusión (90.4% hombres y 9.5% mujeres) en los distintos centros penitenciarios del país. 16 En el año 2013, la cifra fue de 8,486 personas indígenas en reclusión (96.5% hombres y 3.4% mujeres). 17

- Las entidades que concentran el 75% de la población indígena penitenciaria son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México. 18

- En otros ámbitos como la materia civil, laboral, agraria, mercantil o administrativa se desconoce el número de procesos en que están involucradas personas de pueblos y comunidades indígenas. La ausencia de estadística, dificulta la identificación de problemas que obstaculizan su acceso a la justicia.

Un problema sistemático en la justicia que imparte el Estado radica en que su diseño sólo atiende a interpretaciones, necesidades e intereses de la cultura mestiza, aun cuando los procesos involucran personas indígenas. De este modo, bajo el supuesto paradigma que defiende “la neutralidad del derecho” se cree o se asume falsamente, que toda persona en México –indígena o no indígena- por el hecho de vivir aquí, debe conocer, entre otras cosas:

- La forma en que funciona el sistema jurídico del Estado

- El idioma en el que se llevan a cabo los procesos del sistema central del Estado

- Las consecuencias jurídicas de las conductas, a partir del significado que se les da a éstas en la cultura no indígena

- Las instancias a las que tiene que acudir “si es que quiere” acceder a la justicia

Todas estas afirmaciones son juicios a priori que afectan el derecho de acceso a la justicia. Esto en razón de que no consideran que las diferencias culturales y de género -entre otras-, colocan a las personas en distinta posición en un conflicto -entre particulares o ante el Estado-, la mayoría de las veces, en una situación de desigualdad y asimetría de poder.

Ejemplo: los sistemas normativos –indígenas y no indígenas- reflejan los valores que cada comunidad tiene. Conforme al sistema normativo del Estado, el consumo de numerosas substancias psicotrópicas es ilegal y su posesión es un delito contra la salud pública; sin embargo, para quienes pertenecen a la comunidad Huichol, la planta del peyote que por sus características pertenece a aquel grupo de substancias, tiene un uso ritual y medicinal; de manera que, para la comunidad su valor normativo es distinto. Ignorar o pasar por alto estas diferencias durante un proceso, genera situaciones de discriminación en el acceso a la justicia, como se advierte en esta situación:

“Lo usaban en una ceremonia tradicional en San Luis Potosí

Tribunal otorga libertad a dos mujeres huicholas presas por posesión de peyote

Un tribunal federal […], revocó un auto de formal prisión que se había dictado en contra de dos mujeres de la etnia huichol, quienes fueron acusadas de encontrarse en posesión de peyote, […].

La etnia huichol que habita en los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango, considera al peyote como el dios del conocimiento y constituye el elemento central de sus costumbres religiosas.

En ese contexto, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que con base en los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los tratados internacionales, se ordenó la inmediata libertad de las dos mujeres, las cuales fueron detenidas el 12 de octubre de 2011, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, cuando realizaban una ceremonia religiosa en el paraje conocido como El Tanque de Emeterio, en el municipio de Real de Catorce.

En sus declaraciones, las indígenas señalaron tanto al ministerio público que integró la averiguación previa como al juez que conoció inicialmente de su caso: Desconocía que la posesión de peyote fuese ilegal, ya que sólo sabía que acorde con sus usos y costumbres, se utilizaba en forma tradicional para rezar; que en la ceremonia primero limpiaban con una vara, luego caminaban por el desierto buscando la planta sagrada del peyote, y luego ofrendaban diversos objetos.” 19

En cuanto a este ejemplo, un análisis sin perspectiva intercultural –sin diálogo entre culturas- llegaría a la conclusión de que ellas han cometido un delito; en cambio, a partir de un enfoque intercultural se puede apreciar que la misma conducta (posesión de peyote), tiene significados completamente diferentes en el entorno indígena y fuera de él. En este sentido, el propósito de la interculturalidad consiste en explicar el significado de la conducta objetivamente y en su contexto, sin hacer prejuicios o valoraciones personales, pues justo esta última postura es lo que genera discriminación por razones culturales en términos del artículo 2º de la CPEUM.

Conforme a lo que se vio en la primera unidad de este curso, impartir justicia en los mismos términos a personas que están en distinta condición, es causa de discriminación. Por esa razón, con el enfoque de derechos humanos, que implica juzgar desde una perspectiva de interculturalidad y de género, se establece la obligación de la autoridad de adecuar las instituciones jurídicas para garantizar la accesibilidad cultural de la justicia, evaluando en cada caso, las relaciones asimétricas de poder que se dan por razones de género.

Discriminación hacia las mujeres indígenas

Le invitamos a revisar a continuación: Los temas discriminación hacia las mujeres indígenas y el Impacto de los factores de discriminación en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas dando clic en cada una de las pestañas que se muestran a continuación:

Las mujeres indígenas enfrentan distintos obstáculos para ejercer sus derechos. El primero es la exclusión y marginación de sus pueblos, el segundo es la falta de reconocimiento a su situación de vulnerabilidad específica por razones de género y tercero la ausencia de mecanismos efectivos para proteger sus derechos, dentro y fuera de sus pueblos y comunidades.

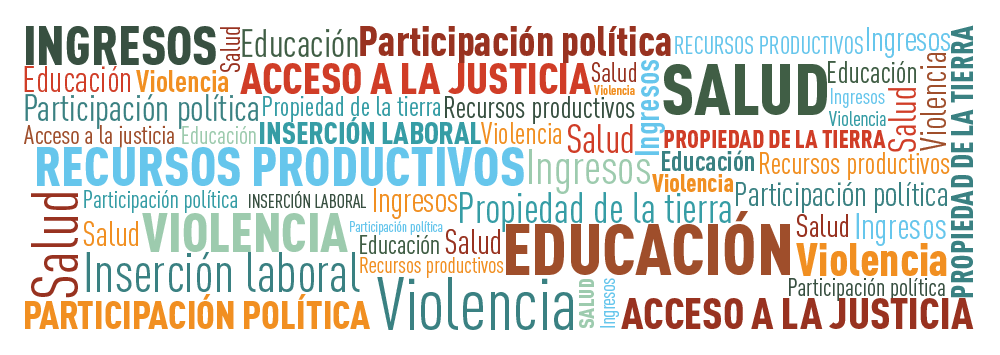

Lo anterior ha quedado confirmado a partir de diagnósticos realizados tanto por organismos internacionales, como por dependencias de atención a pueblos indígenas, que comprueban la desventaja desproporcionada de las mujeres indígenas en salud, educación, ingresos, propiedad de la tierra y otros recursos productivos, violencia, inserción laboral, participación política; y acceso a la justicia.

En los informes del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007-2008), Rodolfo Stavenhagen se señaló lo siguiente: “…particularmente grave es la situación de los derechos de las mujeres indígenas”, “las condiciones de pobreza, de exclusión y de racismo, afectan principalmente a las mujeres, los niños y las niñas...”; “las mujeres resienten particularmente estas condiciones...”; “los indicadores de desarrollo humano demuestran la condición especialmente desventajosa de las mujeres”; “los niños, las niñas y las mujeres son víctimas desproporcionadamente representadas de los conflictos violentos...”; etc., como una muestra del “entrecruzamiento de subordinaciones” que coloca a las mujeres indígenas como un sector particularmente vulnerable, ya que la impunidad y violación de sus derechos refleja la ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos internacionales de derechos humanos en su favor. 20

La falta de recursos económicos y de oportunidades, de poder y decisión, así como de seguridad, son factores que acrecientan la vulnerabilidad de las mujeres indígenas. Esta condición se agrava por la exclusión de que son objeto respecto a la participación y la representación públicas; de modo que, la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas afecta tanto el ámbito económico como el acceso al patrimonio y al empleo.

En diversos foros y documentos, las mujeres indígenas han denunciado que son discriminadas por razones de pertenencia étnica, sexo, uso de la lengua materna, vestimenta y por su situación socioeconómica precaria al encontrarse con agentes de la justicia: juezas y jueces, ministerios públicos, policías, abogados y abogadas, fiscales, etc.

En el caso de Valentina Rosendo Cantú, el Estado manifestó lo siguiente respecto a la actuación de las autoridades cuando ella acudió a una agencia a denunciar la violación sexual de la que fue víctima por parte de militares:

“[El] Estado mexicano reconoce que las autoridades ministeriales fueron omisas en proporcionarle a la señora Rosendo Cantú una atención especializada, en su calidad de menor de edad […], lo cual constituyó un incumplimiento del deber de proteger los derechos del niño, previsto en el artículo 19 de la Convención Americana […] y a la luz de otros instrumentos […] como […] la Convención sobre [los] Derechos del Niño.” 21

La discriminación afecta la independencia e imparcialidad de la justicia cuando se resuelven casos de mujeres indígenas, sin perspectiva de género ni de interculturalidad; también, porque el modelo de justicia del Estado, tiene poca experiencia en el tratamiento y atención de personas de culturas indígenas.

De esta forma, la discriminación y desventaja que enfrentan las mujeres indígenas al interactuar con las estructuras de administración de justicia, se insertan en un contexto que se caracteriza por:

“…la persistencia de actos jurídicos y prácticas que disminuyen la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, que valorizan de forma inferior –en comparación con los hombres- el trabajo de la mujer y los roles que tradicionalmente le han sido asignados; los comportamientos sociales, familiares y laborales esperados de las mujeres; la negación de las múltiples formas de composición de las familias, y la violencia familiar están basados en un imaginario social que parte de estereotipos que quienes administran e imparten justicia, al no detectarlos ni cuestionarlos, reproducen.” 22

Al respecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, señaló:

“Las mujeres indígenas también deben sortear obstáculos para acceder a las instituciones estatales, que a menudo se encuentran lejos de sus casas, en poblaciones y ciudades más grandes. Además, muchas mujeres indígenas son analfabetas y hablan mal el español o no lo hablan en absoluto, lo que a menudo dificulta su acceso a las instituciones oficiales.” 23

En este punto es importante detectar los estereotipos que entran en juego cuando se toman decisiones jurídicas que afectan la vida de las personas y que, en el caso de las mujeres indígenas, reúnen los prejuicios y sesgos de género, discriminación y racismo que ya se han expuesto previamente.

“Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.” 24

El acceso a la justicia de las mujeres indígenas de cara al sistema jurídico nacional, se ve limitado en los hechos por la discriminación múltiple que viven desde el momento en que se interpone la denuncia o demanda. Al momento que una mujer indígena acude ante los órganos jurisdiccionales enfrenta diversas barreras que deberán ser atendidas por las y los juzgadores para garantizar sus derechos:

- Ciertos tipos de violencia están tan normalizadas que no existe conciencia de que se están violando derechos y de que hay mecanismos para hacerlos valer.

- Presentación de una demanda o queja, por regla general, la mujer indígena debe trasladarse desde su lugar de origen a las grandes ciudades o las cabeceras donde se ubican los órganos jurisdiccionales y esa sola acción exige contar con recursos económicos para el traslado y los trámites, así como contar con apoyo para el cuidado de las personas a su cargo, que pueden ser sus hijos e hijas, personas mayores o enfermas. Éste es uno de los principales motivos para no presentar denuncias ni seguir el propio caso.

- Por otra parte, la formación que reciben las mujeres indígenas y la responsabilidad que les es socialmente asignada sobre el cuidado de las y los hijos, la familia y la casa, inhiben las prácticas de denuncia y exigencia de derechos, pues ellas suelen anteponer las necesidades e intereses del resto de la familia a los suyos propios.

- En caso de que logre interponer la demanda o denuncia, los requerimientos de un proceso son costosos: requieren de acompañamiento y asistencia jurídica para el proceso, contar con una o un abogado y ser asistidas en todo momento por una o un intérprete y traductor en su lengua.

Por esta razón, los órganos de impartición de justicia deben garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios que ofrecen las defensorías de oficio (pues en muchas ocasiones se ven superadas para desahogar la carga de trabajo que enfrentan), o las áreas de atención al público, procurando que las mismas estén sensibilizadas y tengan herramientas respecto a la perspectiva intercultural y de género.

- Otra característica de los procesos judiciales es que son prolongados, esto repercute en los recursos económicos y el ánimo de las víctimas; cuando son mujeres indígenas tales condiciones se traducen en el abandono de las denuncias y en el mejor de los casos, el desistimiento de alguna de las acciones emprendidas. Al carecer de recursos propios a las mujeres indígenas les resulta insostenible acudir a las instancias de administración de justicia del Estado cuando son requeridas por las y los defensores de oficio, o para atender cualquier otro trámite.

Desde el ámbito de la impartición de justicia, esta situación puede ser compensada dando la mayor atención y celeridad al proceso, siempre conforme al marco normativo.

- Gran porcentaje de las demandas que inician las mujeres indígenas no llegan hasta las autoridades federales, se quedan a nivel estatal o incluso, municipal y comunitario. Esto se debe entre otras cosas, a los pocos recursos que tienen para iniciar y continuar sus procedimientos ante todas las instancias que existen, o bien, a que en general desconocen a dónde deben acudir para solicitar ayuda, instituciones básicas como las agencias del Ministerio Público o los Tribunales Locales les resultan ajenas.

Esta condición de contexto va vinculada a los mecanismos de promoción y difusión de los derechos humanos; las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de brindar información accesible, oportuna y veraz a la población, respecto a los mecanismos para acceder a la justicia, en el caso de personas indígenas, esto implica por lo menos que la información se dé en su lengua originaria.

En atención a estas circunstancias, es importante que los órganos de impartición de justicia apliquen las normas en los casos sometidos a su jurisdicción, conforme al principio pro persona, garantizando a las personas indígenas –con especial atención en las mujeres-, el acceso a una justicia gratuita, pronta, rápida y expedita.

Lo anterior, partiendo del reconocimiento de que la superación de la pobreza no sólo apunta a la obtención de ingresos en sí misma, sino al establecimiento de condiciones que permitan a las personas y grupos sociales, acceder a mejores niveles de bienestar lo que incluye tener todos sus derechos garantizados.

Las mujeres indígenas identifican entre las principales violaciones a sus derechos, las siguientes: 25

- Desconocimiento de sus derechos fundamentales

- Desconocimiento de sus derechos como mujeres y como mujeres indígenas

- Casamientos forzados y venta de mujeres

- Reducido acceso a la educación

- Violencia sexual

- Casi nulo acceso a la tierra y otros recursos económicos

- Excepcional acceso a cargos de representación

- Prolongadas jornadas de trabajo cotidiano (más de 12 horas)

- Limitada libertad personal de circulación y decisión

ACTIVIDAD. APLIQUEMOS LO APRENDIDO

Es importante que reconozca cómo influye el contexto para el ejercicio de un derecho para ello le invitamos a realizar la actividad Apliquemos lo aprendido de la unidad 2 en la sección de actividades.